面白いものに出合ってしまったら、

やっぱり多くの人と共有したい。

── 佐藤さんは人の営みに関わるあらゆることを題材に、多くの展覧会を企画されていますが、その根底にある動機について教えてください。

僕はこの世の中に面白くないものは何ひとつないと、いつも思っているんです。以前、21_21 DESIGN SIGHTで『water』展という展覧会もやりましたけど、この水のように、我々人間にとって当たり前のものほど、実は知らないことが多いんです。それにまず気づくこと。あとは好奇心を持って「これは一体なんだろう?」「何がそこで起こっているんだろう?」と、知らないことを知るための入り口を見つける。深く入っていくほどに面白いです。それは仕事をする上でも変わりません。その対象(例えば商品)に入り込むと、たくさんの「?」が出てくる。考えてみれば、人の生き様や知恵、長年培ってきた企業の歴史と新しいテクノロジー……、本当にさまざまなものが積み重なってひとつの商品が生まれているわけですから、当然面白いんです。

── 面白いと思うことが、佐藤さんのすべての出発点に。

面白いものに出合ってしまったら、やっぱりそれを多くの人と共有したくなりませんか? そのためのアイデアが生まれてしまえば、何もしないわけにいきません。僕はそんな使命感にかられるわけです(笑)。「こんなに面白いものが世の中に隠れていました。皆さんはどう思いますか? もしよければご一緒しませんか」という感覚なんですよね。だから広告とは全く違う視点で、そのとき思いついた方法で、言葉化したり、ビジュアルを作ったりして、体験してもらえるものを作ったり、自分の考えをカタチにしていきます。

── そのカタチの集約が、展覧会でもあるんですね。

そのカタチは、デザインの領域を超えて、アートの領域に入っているかもしれないと思うこともよくあります。でも僕自身はアーティストとしてそのアイデアに取り組んでいるつもりはさらさらない。あくまでも、グラフィックデザイナーとして、デザインという領域の可能性を探っている感覚なんです。

── 領域という考えは、とても興味深いです。

そもそもデザインとは、対症療法のように思われがちです。それは「きれいにしましょう」と、カッコいい服を着せて良く見せるという概念に近い気がします。事実、20世紀ではそういうデザインも多々生まれてきました。だけど、そんなごまかしだけでは世の中は良くなっていかない。本当の豊かさは得られないと、皆が気づき始めたんです。であれば、デザインを通して本質的に体質改善するためには何が必要なのか?というと、治療ではなく観察です。つまり「今どういう状態か、お互いに確認しませんか?」ということなんです。それをわかるようにお伝えしたのが『デザインの解剖』だったりするわけなんです。

グラフィックデザイナーという

定義を変えていく。

── ところで佐藤さんは先ほども「あくまでも、グラフィックデザイナーとして」という言葉をお使いになっていましたが、そこに対するこだわりについて伺いたいです。

振り返ってみると、僕がデザインで生きていくという考えをはっきり持ったのは、仕事を始めて7年ほど経った頃のことです。もともと僕も美大出身ですし、当然絵を描いたり、立体物を作ったり、作品を作ることは好きだったんですよ。大学を卒業して電通という、リアルな仕事現場に入った後も、昼は仕事、夜は作品制作をする毎日をしばらく送っていましたから。でも、仕事をするなかで“自分が何をすべきなのか”という立場に置かれたときに「もしかすると自分のやりたいことをすることが、自分の仕事ではないのかもしれない」と、あるとき心のスイッチが切り替わった。それから「グラフィックデザイナーとしてやっていこう」と、決めたんです。

── 切り替わった理由をもう少し詳しく教えてもらえますか?

当時80年代だったということも大きく影響していると思います。その頃、世の中の景気はとても良くて、どこもお祭り騒ぎでした。そして“グラフィック・アート”という言葉が生まれた時代でもあって、僕が感じるに、非常にいろんなものが曖昧な時代だったんです。「アートとグラフィックの境目などいらない。そのどちらでもあるというものがあってもいいじゃないか」という考え方を持つのが、グラフィック・アートでしたから。

── 佐藤さん自身は、グラフィック・アートをどうように受け取っていたんですか?

僕自身はその考え方に逆行して、「デザインはデザイン、アートはアートでやるべきことがあるはずで、それははっきりさせるべき」だと思っていたんです。もちろん、はっきりさせた上でなら、一緒になることはいい。ただ、最初から両者がぐちゃぐちゃで、アートもデザインもないということに対しては、否定的でした。だから僕は、「デザインでやるべきことが絶対あるはず。それを徹底的にやっていこう」と、このとき、自己表現することを切り捨てたんです。

── 佐藤さんの原点がこうして作られたんですね。

以来、僕は「グラフィックデザイナーとして何ができるのか」をとことん突き詰めていくスタンスに変わりました。そうやって今までやってきているので、自分がやることに対して「アートの領域に入ったな」と感じることがあっても、それを「アート」と言い切ることは一度もしてきませんでした。

── 確かに佐藤さんのこれまでの仕事や作品を拝見していて、アートを体感するものもたくさんありました。だからこそ、「グラフィックデザイナー」という肩書きが、より際立っているように感じられたんです。

「肩書きなんて、どうでもいいじゃない」という考えは、誰にでもあると思うんです。確かに僕自身のなかにもあるといえばあるんですが、それでもこれまであえて、グラフィックデザイナーという肩書きを使い続けてきたのは、やっぱりグラフィックデザインという仕事において、自分は自分の技術を身につけ、鍛えてきたんですよね。だからその“自分がどこから来たのか”ということは、明らかにしてもいいのではないかと。いわば自分の本籍みたいなものです。でも、そこで自分が培ったものを、その後どんな場所でどう活かしても、それは自由でしょう。

── 本籍を明確にすることで、自由の解釈もいっそう広がる気がします。

例えば「なぜこんなこともやっているんですか?」と質問されても、僕は「グラフィックデザイナーがそういうことをやる時代なんです」と答えます。実際、今の社会のなかでグラフィックデザインという概念は、かつて(80年代)の概念から、ずいぶんと広がってきているように感じますし、僕自身、定義を変えていきたい。グラフィックデザイナーがアートディレクションもする、企画もする、展覧会もする。それで何も支障はないんです。そこは全然ぶれないし、ぶらしたくないと思ってきました。だから僕は肩書きをいくつも並べることはしないんです。

アイデアが生まれたら戻れない。

デザインとは、つなげること。

── そんな佐藤さんが最近、取り組んでいることを教えてください。

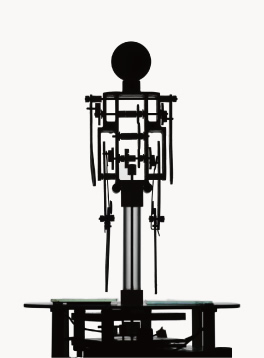

今、ちょうど進行中の展覧会『佐藤卓展 光で歩く人』(※写真1)では、おもちゃとアートの中間領域をテーマに取り組んでいます。なぜ中間領域としたか。それは誰かのために「直接的」に役に立つわけではない、実験的なロボットを作ったからです。

── どんなロボットなんですか?

とても小さなソーラーパネルから得られるわずかなエネルギーを効率よく活かして、ゆっくり歩く人型ロボットです。「小さなエネルギーをどう利用していくのか?」ということは、これからの時代のテクノロジーとして、非常に重要な課題だと思っているので、それをタカラトミーアーツさんと考えて共同開発しました。太陽光を光源に「歩く人」は3Fに、電気を光源に「歩く人」はB1Fに展示するんですよ。面白いでしょう?(笑)。この展示が純粋に、アートなのかどうか。それは観てくれる方に委ねます。いつもそんな姿勢でいるんです。

── とても楽しみですね。

実はこのほかにあと2つ、同時期に展覧会が重なっています。ひとつは21_21 DESIGN SIGHTで行われる『テマヒマ展〈東北の食と住〉』(※写真2)。これは同館ディレクターの僕と深澤直人さんが中心となって企画しています。もうひとつは、上野の国立科学博物館で『縄文人展』(※写真3)を行うんです。考古学者の小林達雄さんの著書『縄文の思考』(ちくま新書)を読んで、僕に縄文時代のスイッチが入ってしまったんです。

── 驚きの偶然ですが、小林さんはつい先日、『感覚をひらく イベント』に、高木正勝さん(映像作家・音楽家)と一緒に出演いただいたんです。

そうだったんですね。僕も本を読んで小林さんに大変惹かれてしまって、面識がないにも関わらず、会いに行ってしまいました(笑)。今、ここ(佐藤さんのオフィス)に並んでいる木は埋木(うもれぎ)と言いますが、実は新潟県の砂の採掘現場から出てきた縄文時代の木なんですよ。僕はこの木を小林先生にプレゼントしました。

── 縄文時代の木、こんな身近で触れることができるなんて、少し信じられないです。

地中にずっと埋まっていたので鉄分などで真っ黒になっていますが、木そのものはまだ死んでいません。実はこの埋木、なかなか使い道がないから木工屋さんは燃やして捨てているらしく、それを聞いて僕は新潟に飛んで行き「燃やすのをやめてください!」とお願いしました。それで、自分のインスタレーション(『UMOREGI』)で使用するために、まずは皮のはがし方を木工屋さんにディレクションして、70cmの高さに揃えて切ってもらいました。色や形がすごく綺麗でしょう。まさに埋木は、小林達雄さんのところにあるべきものだと思いませんか? 僕からのラブレターみたいなものです(笑)。

── 国立科学博物館で企画するに至ったきっかけはなんでしょう?

以前、僕がシンボルマークのデザインを担当させていただく機会があったんです。その後に同館の所蔵室に眠っているたくさんの貴重なものを見学させてもらったんです。そこで僕は、縄文人の骨に出会ったわけです。その骨を見たときに、小林さんの本を読んで頭のなかに描いていた縄文人とオーバーラップして、「あの縄文人の抜け殻がここにある。生きていたんだ」と、もう本当に感動してしまって。もしも、小林さんの本を読まずに骨を見ていたとしたら、きっと見かた感じかたは違っていたでしょうね。

── 出会ってしまったんですね。

それですぐに「何かできないだろうか?」と考えたときに、直感的に「これはまず写真だな」と。このとき僕は写真という芸術と、縄文時代という学術を“つなぐ”アイデアが生まれてしまったんです。デザインとは“つなげる”ことですから。そこで上田義彦さん(写真家)のもとへ相談に行ったんです。「上田さんと何かやりたい。自分の活動としてやりたい」と、率直に自分の気持ちをお伝えして、上田さんをその所蔵室へ連れて行ったら、「ぜひやりたいです」とおっしゃっていただいて。こうして『縄文人展』では、縄文人の男女の人骨とともに、上田さんが撮影した骨の写真を展示することになったんです。

── それにしても3つの展覧会がどれも同じ時期での開催と……、こんなに重なるなんてすごいですね。

一見、3つそれぞれ違った展覧会に見えてきますよね? でも実は僕のなかではちゃんとつながっています。『テマヒマ展』は「東北の食と住」をテーマにしていますが、東北は縄文時代の跡が色濃く残っている地域でもあります。その東北では昨年震災があって、今、エネルギー問題が大きな課題になってきている。『光で歩く人』は、まさにエネルギーを活用する作品展示になります。

── まさに佐藤さんが先ほどお話された“つなげる”ということですね。

展覧会のほかに、僕は日々デザイナーとして大量生産品のデザインにも関わっているわけですが、その対象をデザインするときも、純粋なるデザインを超える“何か”を、必要最小限の上に必ず忍び込ませているんですよ。その目的は、やっぱりデザインの領域の可能性を探るため。要は実験しているんです。その部分というのが、「これから先、どうなっていくのだろう?」とは思っていて、それが場合によっては、アートになるかも、わからない。ただ、やっぱり僕はどこまでもグラフィックデザイナーとして、常に踏み込んだことのないところへ踏み込んでいく。それを続けていきたいと思っています。